Климат меняется – это факт. Но как именно эти изменения влияют на территории, какие природные риски становятся более частыми и опасными? И что делать, чтобы снизить негативное влияние от изменения климата на жителей и экономику? На эти вопросы ответили ученые, которые создали климатический риск-профиль Красноярского края.

Жара на самом севере края становится частым явлением

Над исследованием трудилась команда Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ. Результаты работы были представлены на XII Международном форуме «Технопром – 2025» в Новосибирске.

Ученые провели пространственное зонирование огромной территории края по основным природным опасностям: сильным ветрам, экстремальным температурам, паводкам, ландшафтным пожарам и морозам.

Авторы работы оценили, какое количество жителей, сколько зданий, дорог и экономических активов попадают в зоны повышенного риска.

Жара в Арктике

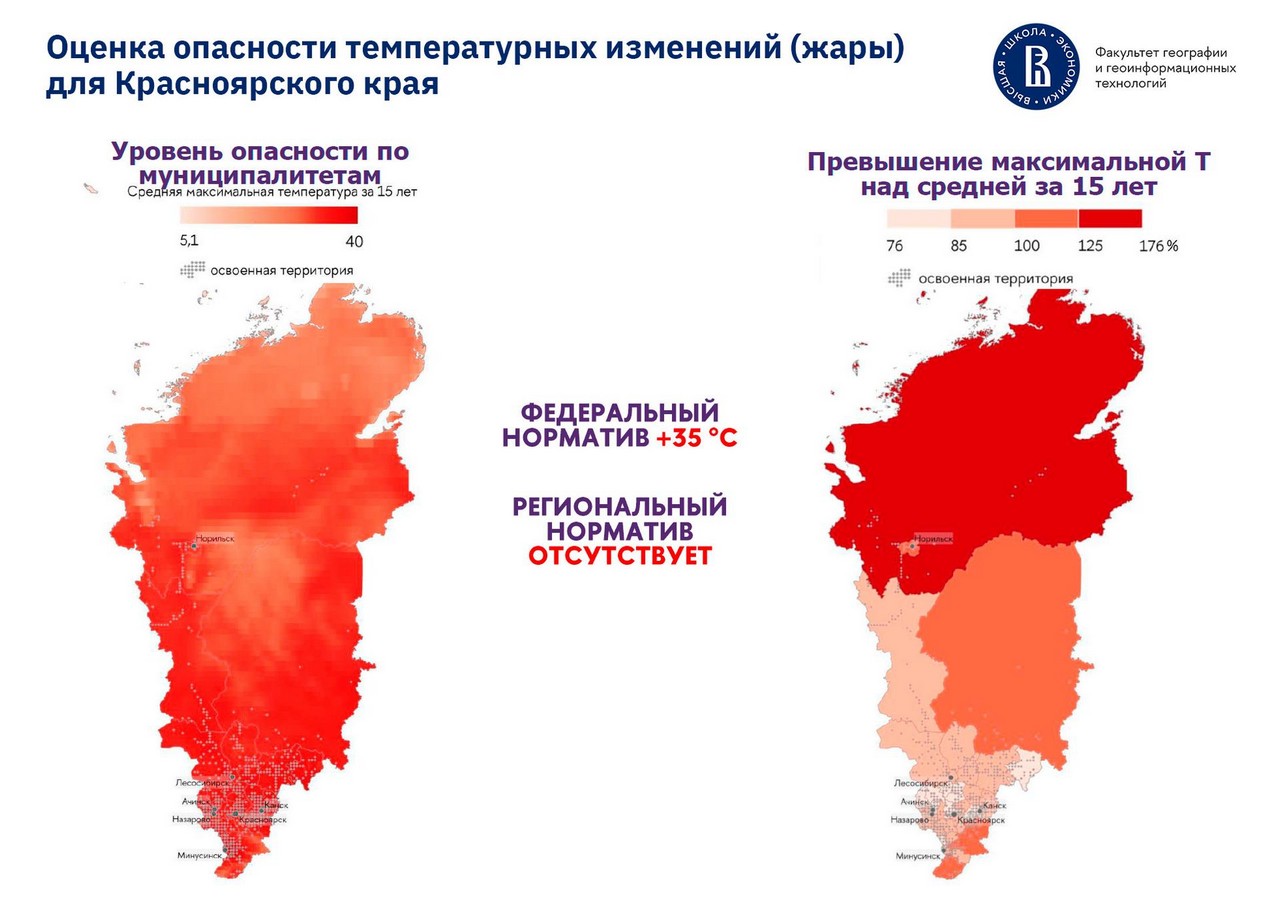

Если говорить о температурных аномалиях, то картина выглядит почти парадоксально: даже на побережье Северного Ледовитого океана в Красноярском крае иногда фиксируются случаи жары до +32-34°. В Норильске максимальные температуры за последние годы превысили средние показатели за предыдущие 15 лет более чем в два раза.

Такое потепление запускает цепочку процессов: тает мерзлота, подрывая устойчивость фундаментов зданий, трубопроводов и дорог, в тундре происходят пожары – ранее редкие, теперь они становятся все более частыми и масштабными. Нарушается гидрологический баланс, что влияет как на экосистемы, так и на водоснабжение.

Грозы стали приметой нынешнего лета

Кроме того, в Сибири высокая влажность – здесь много озер, болот, рек, а почвы летом хорошо удерживают влагу. В жару влага испаряется, и высокая температура переносится еще хуже.

Еще одним из тревожных выводов стало то, что 7% населения края, проживающего в Норильске и на юге Таймырского полуострова,

находится в зоне высокой опасности сильных ветров, где порывы достигают скорости более 20 м/с.

Это реальная угроза обесточивания в случае повреждения линий электропередач. А в условиях Арктики такой сценарий может иметь серьезные последствия.

Пожары и ПОТОПЫ

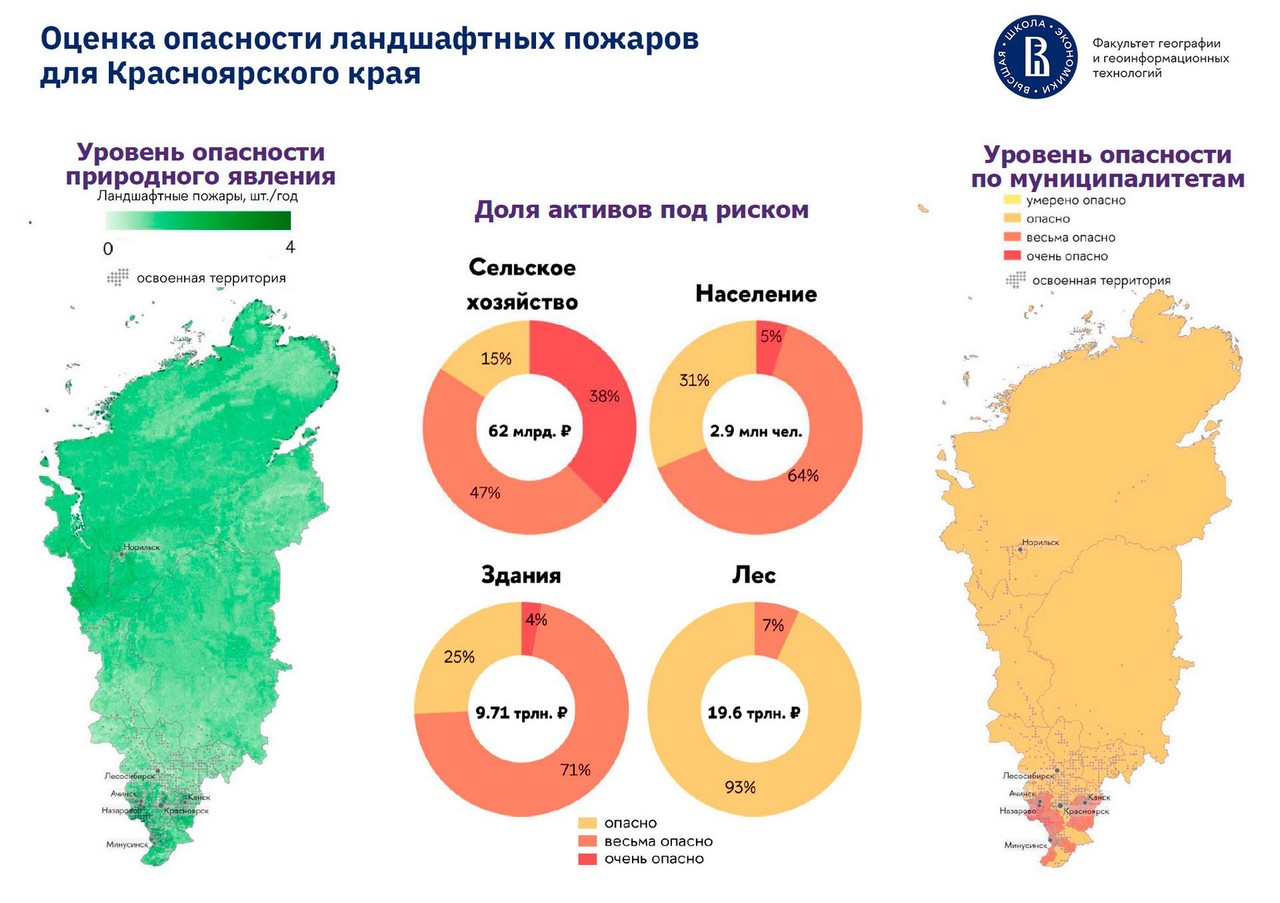

Пожарная опасность – один из ключевых рисков для всего края. По данным ученых, в зонах опасности пожаров «опасно» и «весьма опасно» находятся 75% зданий (общей стоимостью на 7,3 млрд рублей) и проживают более 2 млн человек.

Причем угроза не ограничивается таежными районами: пожары активно распространяются и в тундре, о чем говорилось выше, и на юге края.

Особенно уязвимо здесь сельское хозяйство: 85% сельхозугодий региона попадают в зоны высокого пожарного риска.

Стоимость производимой здесь продукции – 53 млрд рублей в год. Учитывая, что южные предгорные районы края подвержены сильным ветрам, пожар может охватить огромные территории за считанные часы.

Что касается лесов, то 93% лесных массивов находятся в зонах со средним уровнем опасности, но и те 7%, что попадают в высокорисковые зоны, представляют огромную ценность – их оценочная стоимость составляет 1,38 трлн рублей. Леса – это не только древесные ресурсы, но и углеродный поглотитель, природное биоразнообразие и водорегулирующая функция.

В августе и сентябре этого года сильные дожди привели к тому, что реки вышли из берегов: паводком затопило сотни домов, разрушились дороги, а в Краснярске загрязнился Енисей

К опасным явлениям для края относятся также паводки и половодье на Енисее и притоках и сильные осадки.

Морозы отступают

Интересно, что сильные морозы – одно из немногих явлений, которые, по прогнозам, при потеплении будут сокращаться. Тем не менее, сегодня 75% жилых домов, а также почти 70% населения и более 60% дорог региона находятся в зонах повышенной уязвимости к экстремальному холоду.

Треть дорог расположена вообще в «очень опасной» зоне.

Это требует системных мер адаптации: утепления зданий, организации пунктов обогрева на трассах, пересмотра условий труда на открытом воздухе. Но с учетом долгосрочных климатических тенденций стратегия должна быть гибкой: сегодня приходится адаптироваться к морозам, а уже завтра – к жаре, паводкам и ветрам.

Ученые отмечают: многие города Сибири изначально были спроектированы с расчетом на то, что жителям придется справляться с экстремально низкими зимними температурами, а не с высокими – в отличие от южных регионов.

ИИ в помощь

Ученые активно используют в своей работе ИИ. Так, в частности, ими был задействован GPT-алгоритм, разработанный экспертами Центра геоданных НИУ ВШЭ. Он автоматически обрабатывает миллионы текстовых сообщений, собранных с сайтов и официальных пабликов в соцсетях.

Исследования помогают прогнозировать опасные природные явления

С помощью ИИ из 8 млн исходных текстов за несколько часов было сформировано около 30 тыс. структурированных записей об опасных природных явлениях на всей территории России за последние 5 лет. Точность распознавания составила около 80%. Такая база данных позволяет проводить не только ретроспективный анализ, но и прогнозировать вероятность повторения событий.

«Наша задача заключается в выявлении с помощью геоаналитики и искусственного интеллекта подверженных территорий и объектов. Мы в короткий срок составляем полный климатический риск-профиль региона, рассчитываем возможные экономические последствия и предлагаем наиболее эффективные пути адаптации», – прокомментировала директор Центра геоданных НИУ ВШЭ Татьяна Анискина.

Фото: ДЕЛА, НИУ ВШЭ, МЧС